Die Stilisierung des Egerlandes als deutsche volkskundliche Musterregion hatte bereits um 1900 begonnen. Innerhalb der Egerländer Volkskunde lässt sich dieser Nationalisierungsschub an den Arbeiten der Heimatkundler Alois John (1860–1935) und Josef Hofmann (1858–1943) beschreiben. Eingebettet war dieser Prozess in die Heimatschutzbewegung, die in Eger zum Beispiel 1917 zur Gründung des Egerländer Altbautenbundes (Verein zur Wiederherstellung und Erhaltung von Baudenkmälern in Eger und dem Egerlande) führte, der für sich als Aufgaben die „Pflege des Heimatschutzgedankens im Egerlande […]“ formuliert hatte und dieses Ziel auch sehr stark national definierte.

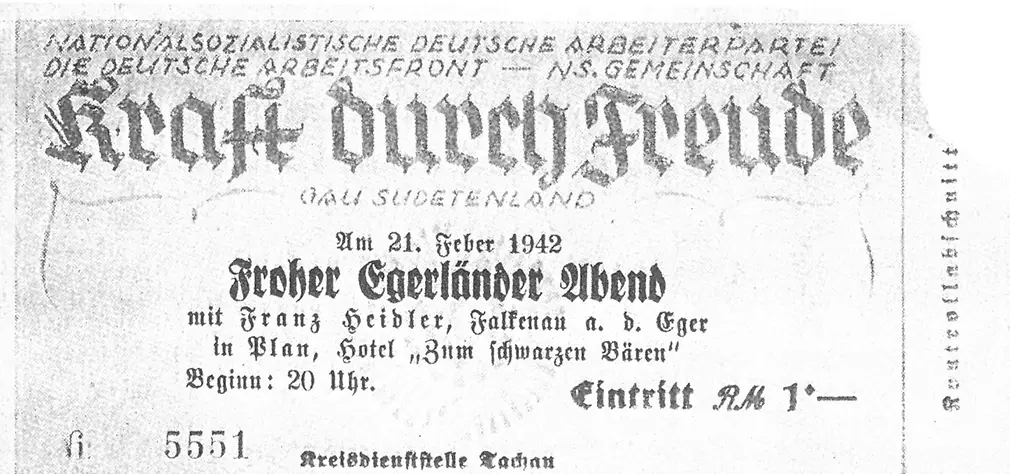

Von den Nationalsozialisten wurde die Stilisierung des Egerlandes als deutsche Musterregion verstärkt weiterbetrieben. Diese Zuschreibung wurde in der Zeit des Nationalsozialismus weiter politisiert und noch eindeutiger nationalisiert. Man ging von einem diffus-kollektiven Schaffensprozess aus und widersetzte sich Theorien, die von einer ständigen Weiterentwicklung der Kultur aufgrund wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen ausgingen.

In diesen Prozess waren Volkskundler eng eingebunden. Institutionalisiert waren deren Bemühungen in der in Reichenberg/Liberec ansässigen Sudetendeutschen Anstalt für Landes- und Volksforschung. Anhand der Arbeiten von Josef Hanika (1900–1963) und Bruno Schier (1902–1984) soll gezeigt werden, wie Volkskundler an der Popularisierung „ideologisch-politische[r] Gebrauchsformen der Volkskultur“ und an ihrer „völkische[n] Anwendbarkeit“ (Gottfried Korff) mitgearbeitet haben.

- Fendl, Elisabeth: Die Entdeckung des Egerlandes durch die Fotografie (26.09.2024, Tagung „Countryside(s). Fotografische Konstruktionen des Ländlichen“, dgekw-Kommission für Fotografie in Kooperation mit der Kommission Alltagskulturforschung für Westfalen, LWL und dem LWL-Medienzentrum für Westfalen, Münster 26.–27.09.2024).

- Fendl, Elisabeth: Die Tracht als Uniform der Frau. Josef Hanika und die Trachtenerneuerung im Egerland der 1930er-Jahre (12.11.2024, Vortragsreihe „‘Volkskultur‘. Inszeniert. Ästhetisiert. Politisiert“, IVDE Freiburg in Kooperation mit dem Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Freiburg)