Mehr als 5.000 Einzelnachweise

Der inventarisierte Teilnachlass enthält rund 4.000 Einzeldokumente. Er umfasst knapp 500 Manuskripte von Monographien, Aufsätzen, Rezensionen und Vorlesungen, über 1.000 Fotos, Dias und Postkarten (meist mit Aufnahmen zum Hausbau) sowie eine rund 1.000 Titel umfassende Sonderdrucksammlung. Außerdem beinhaltet er etwa 350 an Schier sowie mehr als hundert von Schier geschriebene Briefe und Postkarten. Des Weiteren finden sich fast 900 Dokumente verschiedener Art in dem Nachlass, insbesondere aus Schiers Berufsleben (Lebensläufe, Publikationslisten, Gutachten, Protokolle, Ergebnisbögen von volkskundlichen Umfragen etc.).

Bruno Schier: Sozialisation in der Jugendbewegung

Am 17. Dezember 1902 als viertes Kind des Wagnermeisters Johann Schier zu Hohenelbe im Riesengebirge geboren, erlernte ich in der väterlichen Werkstatt das Wagnergewerbe, besuchte jedoch gleichzeitig das Gymnasium meiner Vaterstadt. Hier begründete ich im Jahre 1917 mit mehreren Mitschülern eine Wandervogelortsgruppe und blieb dem Gedankengut der Jugendbewegung durch meine Mitgliedschaft in der ‚Böhmerlandbewegung‘, den Prager ‚Freischaren‘ und der ‚Deutschen Gildenschaft‘ zeitlebens treu.

Bruno Schiers Rolle im Nationalsozialismus war lange Zeit in der Volkskunde kein Thema. Das hat sich längst geändert. Laut Elisabeth Timm war Schier „während der NS-Zeit ein nationalsozialistischer Multifunktionär in Wissenschaft und Politik“ (Elisabeth Timm, 2015, S. 102). Die von ihm vertretene These des west-östlichen Kulturgefälles, das in der ländlichen Architektur am deutlichsten zutage trete, hat er nie eindeutig revidiert.

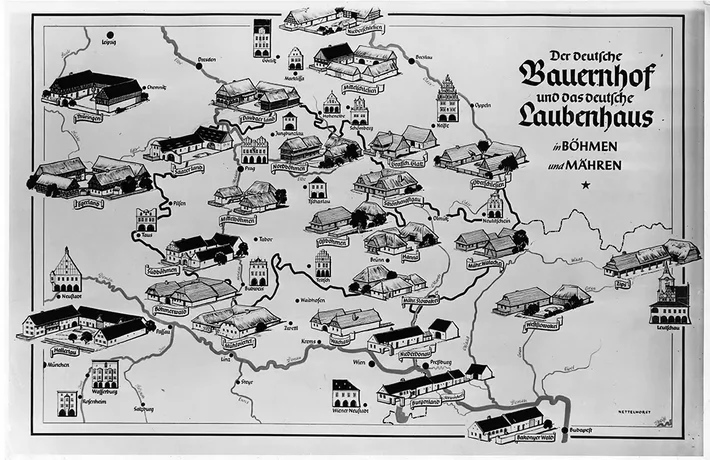

Eine Zeit, die auf geographische Festlegung sprachlicher und volkskundlicher Tatsachen gerichtet ist, muß vor allem der sachlichen Volkskunde eine erhöhte Beachtung zuwenden. Handelt es sich doch beim volkstümlichen Wohnbau und Hausrat, bei den ursprünglichen Ackergeräten und Arbeitswerkzeugen um Gegenstände, die sich im Gegensatz zu vielen Erscheinungen der geistigen Volkskunde örtlich vollkommen einwandfrei festlegen lassen. Sie ermöglichen daher wie kein zweiter volkskundlicher Stoff die genaue Bestimmung von Kulturlandschaften, die im Verlaufe einer langen Geschichte aus der Wechselwirkung zwischen Boden und Mensch hervorgegangen sind. […] Besonders im östlichen Mitteleuropa, das an Völkerbewegungen so reich ist, muß die kulturgeographische Forschung zu wertvollen Aufschlüssen führen. Hier gerade verdient die Tschechoslowakische Republik, die den Gegensatz des hochkultivierten Westens und des von Urproduktion lebenden Ostens in sich schließt, besondere Beachtung.

Wie dieses Zitat zeigt, verfolgte Bruno Schier als Verfechter der kulturgeografischen Methode das Ziel, die Landschaftsgebundenheit von Haustypen und Hausrat herauszuarbeiten. Anhand der Hausformen wollte er die „siegreiche Ausbreitung deutscher Wohnformen“ und die „Strahlkraft deutscher Volkskultur“ nachweisen.

Der Freiburger Nachlass Bruno Schiers liefert spannende Eindrücke in seine Arbeit in Prag, Reichenberg/Liberec und Bratislava und stellt so auch eine wertvolle Ergänzung zu den dort verwahrten Unterlagen zur Tätigkeit dieses Volkskundlers dar. Er dokumentiert zudem einen Aspekt der Wissenschaftsgeschichte der Volkskunde, indem er zeigt, wie volkskundliche Forschung, völkische Bestrebungen und nationalsozialistische Politik bei Volkskundlern (wie Bruno Schier), die auch in der deutschen Nachkriegsvolkskunde eine wichtige Rolle spielten, zusammenwirkten.

- Elisabeth Fendl/Heinke Kalinke: Fragen an Experten. Die nordwestböhmischen Antworten auf eine Umfrage zum „Bauernhaus der Sudeten-und Karpathenländer“ aus dem Jahr 1930. In: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, 2002, S. 103–114.

- Martin Bemmann: Zu Bruno Schiers Wirken in der ersten Hälfte der 1940er Jahre. In: Volkskunde in Sachsen, 18 (2006), S. 9–33.

- Martin Bemmann: Wissenschaftlicher Teilnachlass Bruno Schiers im Johannes-Künzig-Institut Freiburg. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde 49 (2007), S. 189–193.

- Elisabeth Timm: Münster 1952: von der „Volks- und Kulturbodenforschung“ über den „Volkstumskampf“ zur „Deutschen und vergleichenden Volkskunde“ in der Bundesrepublik In: Johannes Moser/Irene Götz/Moritz Ege: Zur Situation der Volkskunde 1945–1970. Orientierungen einer Wissenschaft zur Zeit des Kalten Krieges, Münster/New York 2015, S. 93–138.