Retten und Sammeln

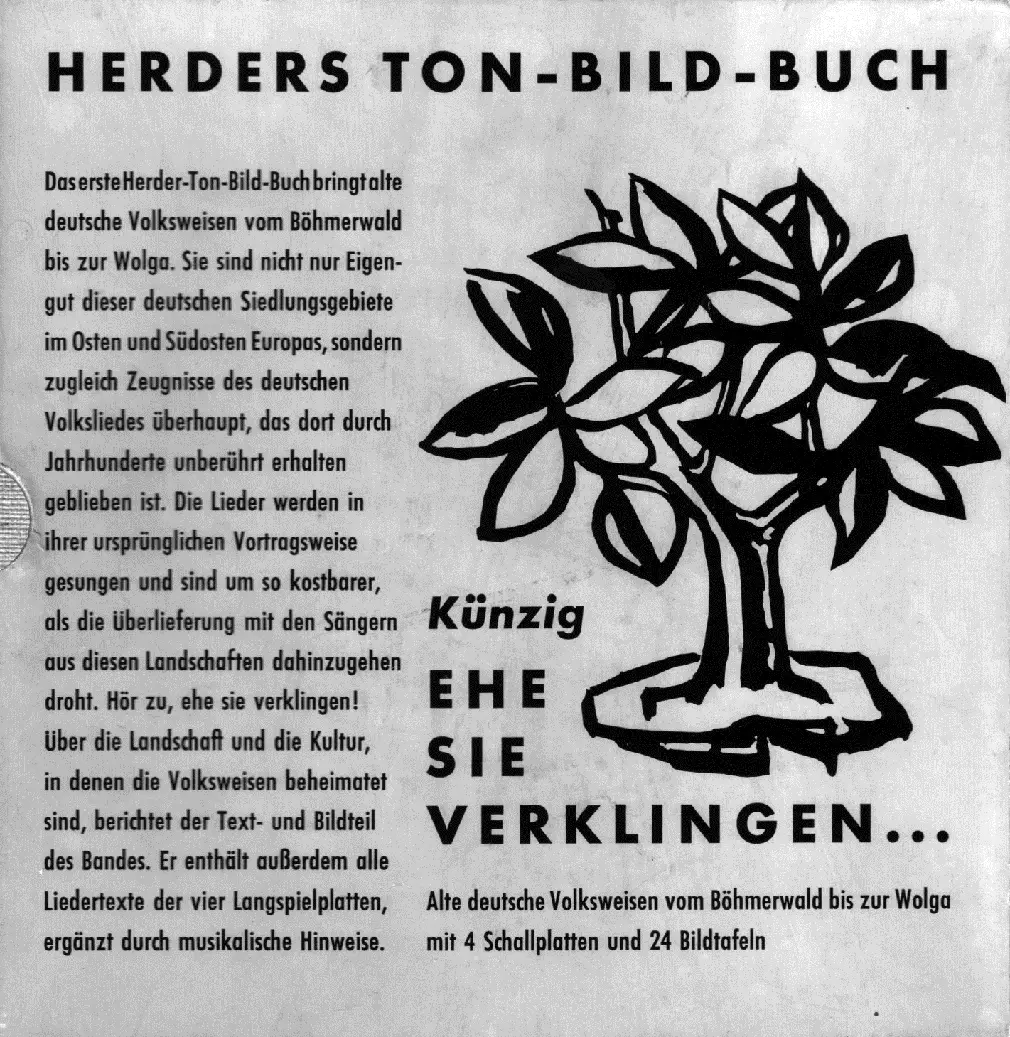

1951 verfasste Johannes Künzig einen „Aufruf zur Sammlung volkskundlicher Überlieferungen der Heimatvertriebenen“, in dem er das Verschwinden volkskundlicher Überlieferungen aus dem östlichen Europas beschrieb und zu dessen Rettung aufrief. Sein Forschungsansatz entsprach dabei dem Profil der sich nach dem Zweiten Weltkrieg rasch etablierenden Heimatvertriebenenvolkskunde, die sich lange Zeit vor allem mit der Rekonstruktion der Lebens- und Überlieferungswelt der Heimatvertriebenen vor 1945 beschäftigte. Auch die Arbeit Künzigs war geleitet von einem eindeutigen Rettungsgedanken. „Ehe sie verklingen ...“ lautete der Titel einer Ende der 1950er-Jahre in Freiburg zusammengestellten Schallplattenedition „ostdeutscher“ Volkslieder, und der Titel war Programm.

Die von Johannes Künzig durchgeführten „Rettungsfeldzüge“ mit den damals modernsten technischen Mitteln galten dem „Reinen“ und „Authentischen“. Im „Magnetophongerät“ sah er das geeignete Instrument, mündliche Überlieferungen originalgetreu aufzuzeichnen. Das „naturgetreue Tonbild“ war es, das er sammeln und edieren und damit bewahren wollte. Johannes Künzig betrachtete die mit Hilfe eines Tonbands aufgenommenen „Selbstaussagen“ als „zuverlässigste“ Quellen, die auch ohne eingehende Kontextualisierung in ihrer Unmittelbarkeit „allen schriftlichen Darstellungen überlegen“ seien.

"Seit langer Zeit bin ich ein betonter Anhänger der Tonaufnahme als der getreuesten und zuverlässigsten Fixierung der Stimme des Volkes."

Beinahe wie ein Schöpfungsbericht klingt die Entstehung des ersten Tonbandes in der Neusiedlung St. Stephan in Darmstadt.

Da bemerkten wir, daß in einem der halbfertigen Siedlungshäuschen doch schon Stromanschluß bestand. Unser Gerät mußten wir zwar auf den blanken Erdboden stellen, aber hier entstand Tonband Nr. 1 unseres Volkskunde-Tonarchivs. Unvergeßlich bleibt uns, wie Richard Weiß und seine Studenten von der Unmittelbarkeit des Erzählens – von der früheren Heimat bis zum Neubeginn – ergriffen waren.

Johannes Künzig leitet seine erste Tonaufnahme in der Neusiedlung St. Stephan bei Darmstadt ein.

Fehlende Kontextualisierung

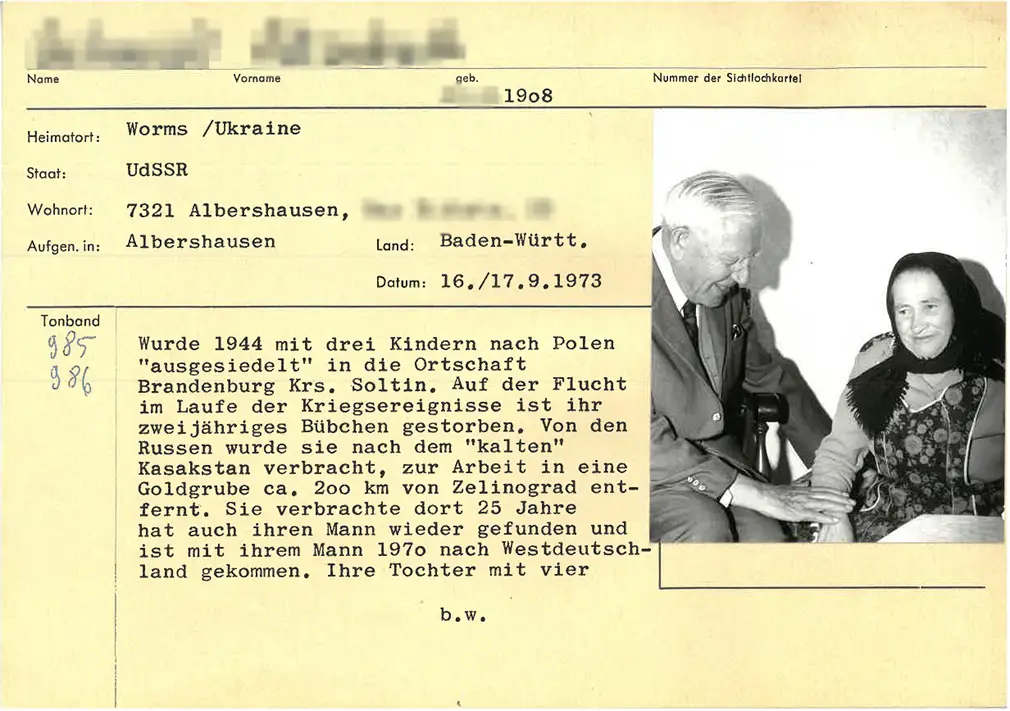

Obwohl Künzig immer wieder eine Einbettung der Aufnahmen in ihren soziokulturellen Kontext (mittels einer schriftlichen Dokumentation zur Aufnahme und dem/der/den Aufgenommenen) einforderte, erfolgte diese von seiner Seite nur sehr spärlich. Bei den Tonaufnahmen etwa wurden die Fragen an die Gewährsleute meist nicht dokumentiert. Um wertvolles Bandmaterial – so die Begründung – zu sparen, wurden bei der Mehrzahl der Gespräche nur die Antworten aufgenommen. Sind Fragen zu hören, dann belegen diese häufig, wie sehr in ihnen die Antworten bereits mitgedacht, bisweilen auch vorformuliert wurden. Auch die vor allem in der Korrespondenz mit den Aufgenommenen deutlich werdende, von Künzig stets betonte Nähe zu seinen „Gewährspersonen“ wird in keinster Weise problematisiert.

Weitere Informationen

- Johannes Künzig: Elfhundert Tonbänder dokumentieren deutsches und europäisches Schicksal. Das Volkskunde-Archiv des Instituts für ostdeutsche Volkskunde in Freiburg. In: Der gemeinsame Weg, 2. Jg. (1976), H. 2, S 21–23.

- Sofie Fendel: „Bahnbrecher der volkskundlichen Dokumentationsmethode“. Das Freiburger Volkskunde-Tonarchiv bewahrt das Erbe der Rücksiedler: authentische deutsche Volksweisen vom Böhmerwald bis zur Wolga. Manuskript der Sendung der Deutschen Welle vom 11.5.1978.

- Elisabeth Fendl/Günter Marschall: Text- und audiosynchrone Bearbeitung eines Archivbestandes. Das Digitalisierungsprojekt „Tonarchiv Johannes-Künzig-Institut, Freiburg“. In: Ruth-E. Mohrmann (Hg.): Audioarchive. Tondokumente digitalisieren, erschließen und auswerten: Münster 2013, S. 105–112.

- Elisabeth Fendl/Heinke Kalinke: Die ‚Blinden Madln‘ aus Gant – Überlegungen zum Verhältnis von Forschenden zu Gewährspersonen an einem Beispiel aus Ungarn. In: Suevia Pannonica. Archiv der Deutschen aus Ungarn, Jg. 44 (2022), S. 90–107.