Volkskundliche Forschungen im Ofner Bergland im Germanistenkreis der Budapester Universität

Eugen Bonomi entstammte einer multiethnisch geprägten Familie. Er wuchs im Banat auf, einem serbisch-deutsch-rumänisch-ungarisch geprägten Gebiet, in dem Mehrsprachigkeit eher die Regel als die Ausnahme war. Während seiner Grundschulzeit lernte er serbisch und legte dann ein ungarisches Abitur ab. An der Budapester Universität studierte Bonomi Germanistik und Französisch und wurde Assistent von Jakob Bleyer, einer der prägendsten Figuren der Deutschen in Ungarn in der Zwischenkriegszeit. Nachdem er mit einer Arbeit zu Brauch- und Aberglaubepraktiken in Budaörs promoviert worden war (1933), verschrieb er sich endgültig der Volkskunde der Deutschen – zu einer Zeit, als die Erforschung der deutschen rural-traditionellen Kultur im östlichen Europa immer mehr in den Dienst einer deutschnationalen Sprachinselideologie gestellt wurde. Ermutigt von Elmar von Schwartz, dem Leiter und Gründer des Instituts für deutsche Sprachwissenschaft und Volkskunde der Deutschen an der Budapester Universtität, betrieb Bonomi intensive Feldforschungen in den Dörfern des Ofner Berglandes. Sein umfangreiches, in zehn Jahren Feldforschungsarbeit zusammengetragenes Material verlor er jedoch durch einen Bombentreffer seiner Budapester Wohnung bzw. während seiner Flucht nach Deutschland, nachdem er Ungarn 1944 verließ.

Im Dienst der Vertriebenenvolkskunde in der neuen Heimat Deutschland

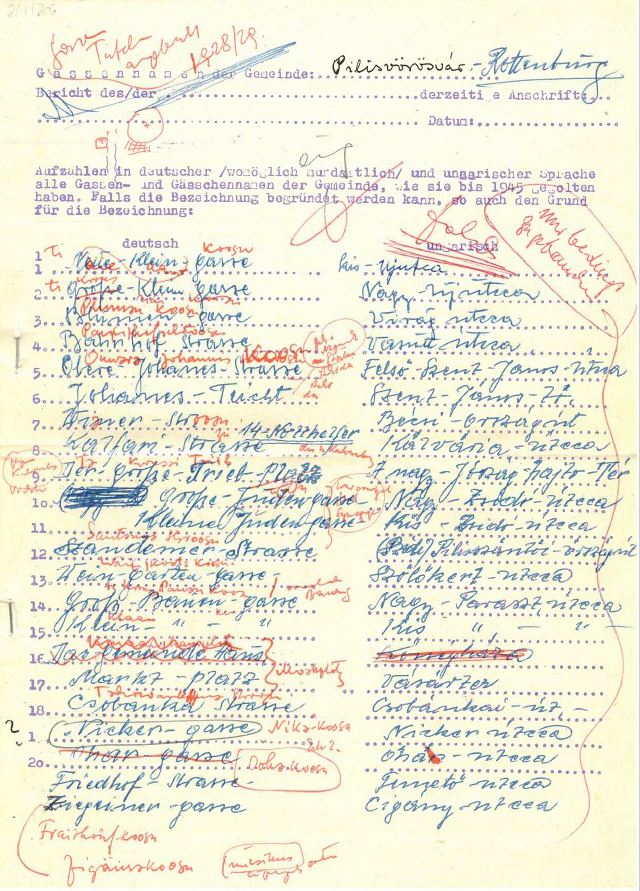

Bonomi wurde in seiner neuen Heimat Schorndorf zunächst „Flüchtlingslehrer“, bevor er später Gymnasiallehrer (Studienrat) werden konnte. Nebenberuflich begann er bald erneut zu verschiedenen ungarndeutschen Themen zu sammeln. Die Erträge dieser Sammeltätigkeit publizerte er zeitlebens auf verschiedenen Plattformen der sich damals etablierenden Flüchtlings- und Vertriebenenforschung. Sein Interesse galt vor allem der Onomastik (v.a. Flur- und Gassennamen), Siedlungsgeschichte, popularen Frömmigkeit (historisches Wallfahrtswesen der alten und neuen Heimat), popularen Kleindichtungsformen sowie sakral- und profanmusikalischen Lebensszenarien der deutschen Dörfern um Budapest. Der einzelblatterfasste Nachlass mit 1.083 Einzeldatensätzen enthält neben allgemeinen Artikelsammlungen thematisch bunte Sammlungen wie „Volksmedizin“ („Braucherinnen und Braucher“), „Sammlung Mariazell“ sowie kleinere Sammlungen bzw. Erhebungen aus mündlicher Überlieferung: Belege zu Flur- und Gassennamen, Kleindichtungen wie Hochzeitssprüche, Kinderreime sowie Gruß- und Anredeformeln im Ofner Bergland. Die Archivalien im Bonomi-Nachlass sind zum größten Teil deutsch- und teilweise ungarischsprachig.

Kontaktaufnahme mit den ehemaligen Gewährspersonen – lebenslanger Briefwechsel und die Angst, Briefe zu hinterlassen

Zeitgleich versuchte Bonomi seine auf dem Fluchtweg verloren gegangenen Materialien zu ersetzen, indem er Kontakte zu seinen nun vorwiegend in Baden-Württemberg lebenden Gewährspersonen aus Ungarn aufbaute. Seine zu diesem Zweck versandten Fragebögen arbeitete er in seine Publikationen ein.

Auch unterhielt Bonomi eine intensive, über dreißig Jahre anhaltende Korrespondenz mit seinen ehemaligen Informantinnen und Informanten, die, weil sie ihm durch die langjährige Bekanntschaft in Ungarn vertrauten, in ihren Briefen nicht selten einen tiefen individuellen Einblick in die Integrationsgeschichte ihrer Familien gewährten.

„Infolge der Vertreibung ergaben sich allerlei Fragen, die sie jemandem vorlegen wollten, den sie schon von früher her kannten und zu dem sie auch Vertrauen hatten. Ihr festgefügtes bäuerliches Leben war zerschlagen worden, die neue Umwelt ängstigte sie, manches bedrückte sie. Gewiß gingen ihnen kirchliche Organisationen und landsmannschaftliche Vereine an die Hand, aber einer amtlichen Stelle öffnet man nicht auch sein Herz."

Nicht zuletzt sind die Briefe auch Zeugnisse der Schriftkommunikationen im Kontext des Kalten Krieges. Briefe wurden in den 1950er-Jahren zensiert und Bonomi bat in vielen Briefen, sofern es darin um Ungarn ging (wo noch seine Mutter und Schwester lebten), seine Briefe zu vernichten.

„Nun wen Sie Herr Professor Zeit haben schreiben Sie uns halt wieder einen langen Brief wir Lesen in so lange bis wir in auswendig kennen dan komt ehr ins Feuer.“

Bonomis Briefsammlung, in der manchmal kaum Schreibkundige immer wieder in zweisprachigen bzw. mischsprachigen Texten offen ihre Gedanken- und Erlebniswelt schildern, sind Ausdruck nicht nur des Integrationverlaufes, sondern auch des Sprachzustandes der noch in der Donaumonarchie geborenen Ungarndeutschen. Als rare Schriftzeugnisse der unteren donauschwäbischen Bevölkerungsschichten stellen sie mit den wertvollsten Bestand seines Nachlasses dar.

Hans Werner Retterath/Theresa Schätzle: Eugen von Bonomi und sein wissenschaftlicher Nachlass im Johannes-Künzig-Institut, Freiburg im Breisgau. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde 49 (2007), S. 194–207.