1951 wandte sich der Begründer des Instituts, Johannes Künzig (1897–1982), mit einem „Aufruf zur Sammlung volkskundlicher Überlieferungen der Heimatvertriebenen“ an die Öffentlichkeit. Der Grund: Künzig sah das kulturelle Erbe der einstigen deutschen Bevölkerung im östlichen Europa in Gefahr.

Die alten Leute, die am meisten von den Traditionen und Erinnerungen in sich tragen, sterben dahin, und bei den anderen verblaßt von Tag zu Tag immer mehr, was im Volksleben der Heimat festen Ort und Sinn gehabt hatte.

Wie weitere Exponenten und (in geringerer Zahl auch) Exponentinnen der sogenannten Volkskunde der Heimatvertriebenen leitete auch Künzig aus dieser Gegenwartsdiagnose einen wissenschaftlichen Sammlungsauftrag ab. Sowohl personell als auch in Bezug auf die wissenschaftliche Fundierung manifestieren sich dabei Kontinuitäten, die bis in die 1930er-Jahre zurückreichen – so auch im Falle Künzigs. Auch im zitierten Aufruf hallen die theoretischen Annahmen, ideologischen Voraussetzungen und wissenschaftlichen Erkenntnisziele der Volkskunde der Zwischenkriegs- bzw. NS-Zeit nach.

Geschichte und Funktionswandel des Bestands

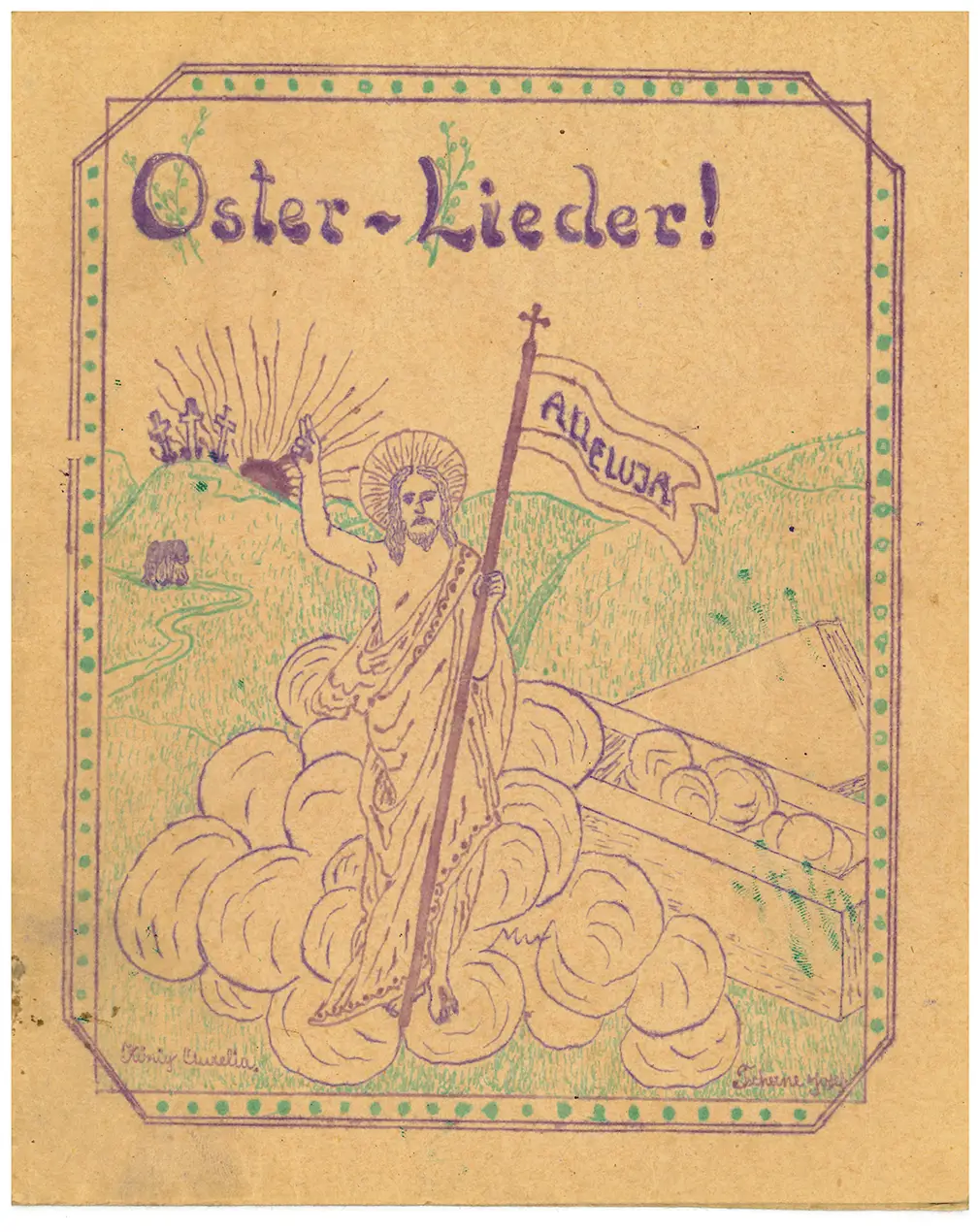

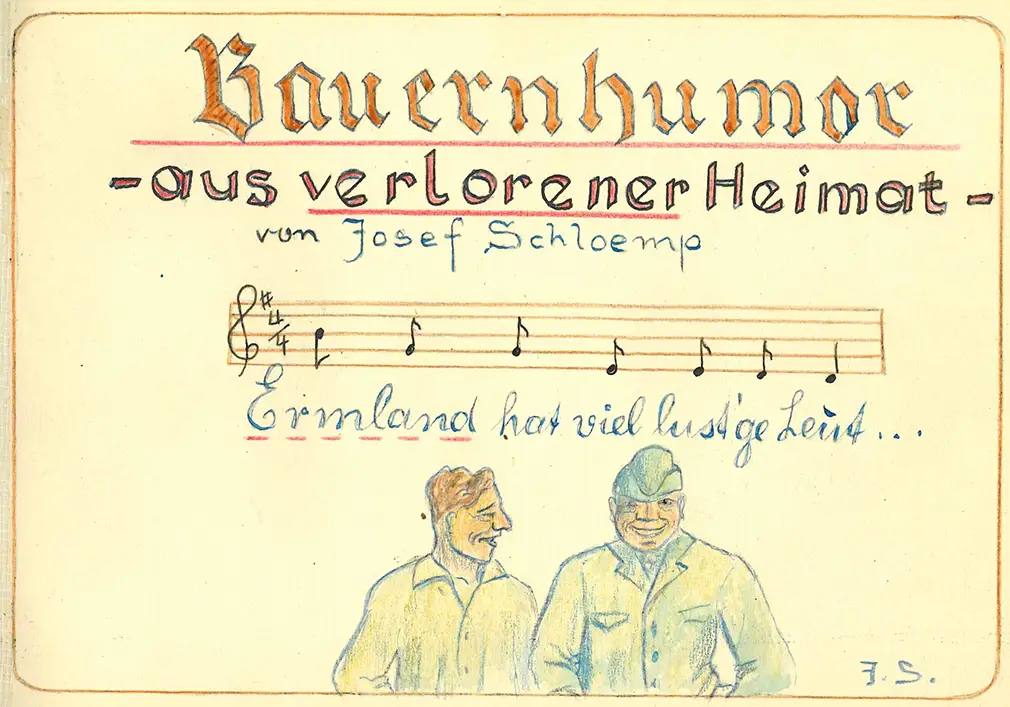

Künzigs (1956 wiederholter) Sammlungsaufruf kann als Gründungsdokument des Archivs der Einsendungen betrachtet werden. Zugleich ist das Einsendungsarchiv nicht nur Produkt der 1950er-Jahre. Die Sammlungstätigkeiten wurden auch in den folgenden Jahrzehnten fortgesetzt. So erfolgte etwa noch 1995 ein Aufruf des Instituts, der dem Motto „Flucht und Vertreibung in Erinnerung halten!“ verpflichtet war. Bis in jüngste Zeit fanden Einsendungen ihren Weg in den Bestand. Es handelt sich beispielsweise um Schilderungen zu Flucht und Vertreibung, zu Bräuchen im Jahreslauf, zu religiösen Bräuchen, um alte Volksschauspiele, Volkserzählungen, Volkslieder, Kinderreime oder Kinderspiele.

Häufig war mit der Einsendung von Materialien die Absicht verbunden, persönlich verbürgte Erinnerungen oder Aufzeichnungen zu bewahren und andere Anteil daran haben zu lassen. Daher spielt auch bei auf den ersten Blick rein sachbezogenen Archivalien eine persönliche Involviertheit häufig eine wichtige Rolle. Auch wenn die Dokumente nicht einem heutigen Verständnis von Zeitzeugenschaft entsprechen, eröffnen sie häufig Perspektiven auf subjektive Erfahrungen und Wahrnemungen.

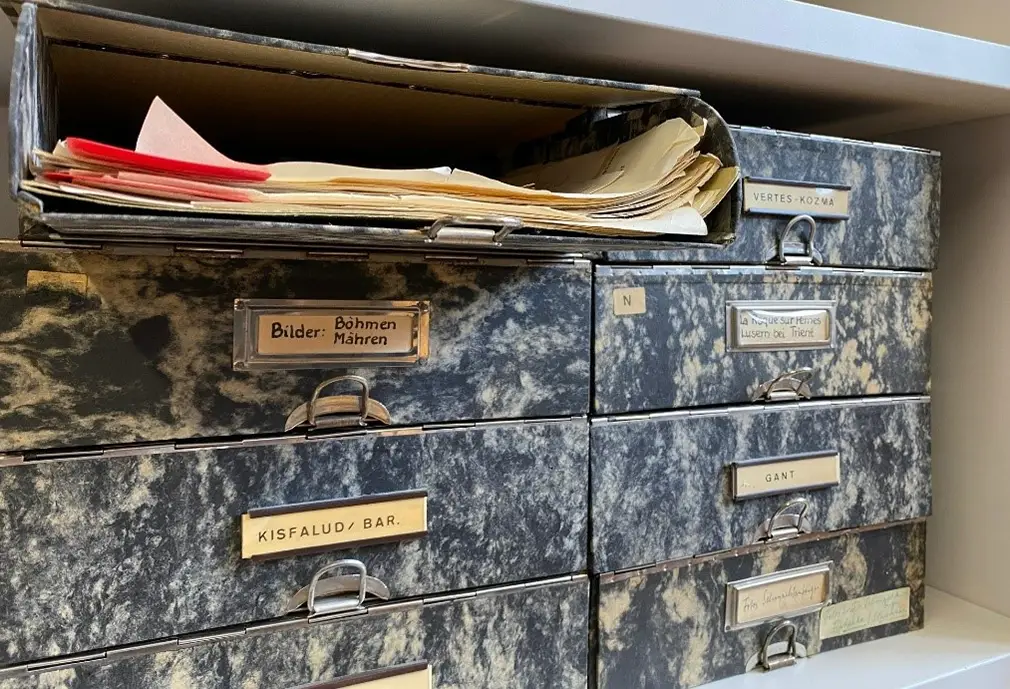

Der Entstehungskontext des Bestands sowie seine Nutzung spiegeln sich auch in der Lagerung der Archivalien wider. In den ersten Jahrzehnten rechnete man mit einem kontinuierlichen Zuwachs an Einsendungen, die zugleich, etwa im Falle von Anfragen, schnell zur Hand sein sollten. Entsprechend wurden die Archivalien in Schubfächern aufbewahrt. Sie setzten dem Umfang des Bestands nur wenig räumliche Grenzen und stellten einer Nutzung vergleichsweise kleine Hürden in den Weg. Der Einsatz von Schubfächern verlieh der Lagerung einen provisorischen Charakter und machte den Bestand so lange Zeit zu einem Projekt, dessen Abschluss bewusst offengelassen wurde.

Aus konservatorischen Gründen wurden die Archivalien in den 2010er-Jahren in eine archivgerechte und damit nachhaltige Lagerung überführt. Auch die in Archivmappen und kartons verwahrten Dokumente sind selbstverständlich weiterhin nutzbar. Die Umbettung des Bestands ist zugleich eine Reaktion auf den demographischen Wandel und das damit verbundene Zurücktreten der Erlebnisgenerationen, an die die Aufrufe zur Einsendung von Materialien adressiert waren. So zeigt sich an der Umbettung des Einsendungsarchivs, dass die Erinnerung an den Komplex ‚Flucht und Vertreibung‘ vom kommunikativen ins kulturelle Gedächtnis übergeht.

Das Einsendungsarchiv im IKDE heute – Projektabschluss in Sichtweite?

Das Archiv der Einsendungen trägt einen missverständlichen Namen. Handelt es sich doch im engeren Sinne nicht um ein Archiv, sondern vielmehr um einen Bestand, genauer: eine institutseigene thematische Sammlung. Da die Sammlungskriterien vergleichsweise unspezifisch waren, finden sich im Bestand Materialien zu den unterschiedlichsten Themen und Regionen im östlichen Europa. In dieser Vielfalt besteht einerseits der historischer Wert der Sammlung, andererseits auch ihre Problematik. Verbürgen die ursprüngliche Sammlungsabsicht und Beweggründe der Absenderinnen und Absender noch eine gewisse Kohärenz des Bestandes, wäre dies bei einer Weiterführung der Sammlungsaktivität so nicht gegeben. Eine Aufnahme von Dokumenten in das Archiv der Einsendungen ist daher in Zukunft nicht mehr geplant. Neuzugänge werden entweder Teil von thematisch stärker eingegrenzten Sammlungen oder als eigenständige Bestände (wie z.B. Nachlässe) angelegt. In diesem Sinne kann das Archiv der Einsendungen als ein abschlossenes Projekt betrachtet werden.

Damit ist die Arbeit am Bestand aber nicht abgeschlossen, denn etwa die Hälfte des Bestands muss noch schrittweise inventarisiert werden. Bereits erfasst sind unter anderem Materialien, die nach regionalen (z.B. Baltikum, Gottschee, Schwarzmeergebiet) oder thematischen Gesichtspunkten (Erlebnisberichte zu Flucht und Vertreibung aus dem Sudetenland, Erhebung unter Heimatvertriebenen in Baden, Unterlagen zur Reichswaldsiedlung) geordnet wurden.

Die Geschichte des Archivs der Einsendungen sowie die herausfordernde Vielfalt der Archivalien verleihen dem Bestand einen vielschichtigen und hohen dokumentarischen Wert.